你有沒有這樣的經驗?本來只是坐在台下聽演講,還有點想打瞌睡,卻在最後竟然熱血沸騰,忍不住拍手叫好。這不是魔法,是人類自古以來就懂的一件事:說話可以改變人心。從古希臘的公共廣場到羅馬的法庭,人們靠著修辭(Rhetoric)影響彼此,用 邏輯(Logos) 立論,用 情感(Pathos) 打動聽眾,再用 信譽(Ethos) 贏得信任。這三大元素,直到今天仍是辯論與演講的核心。

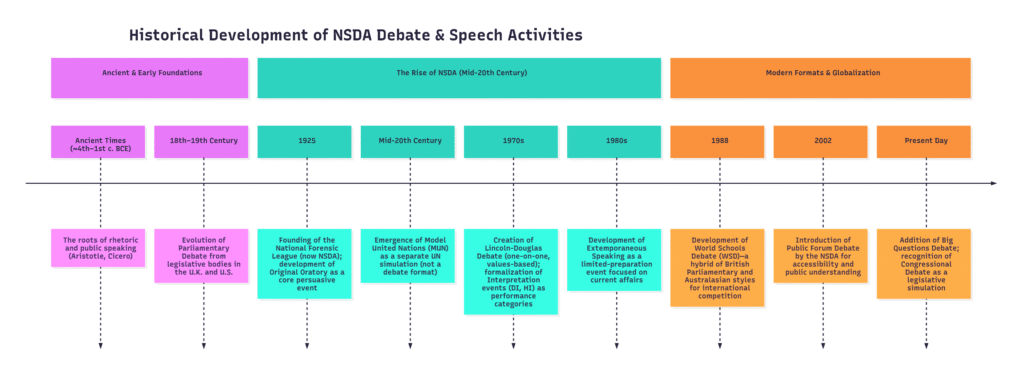

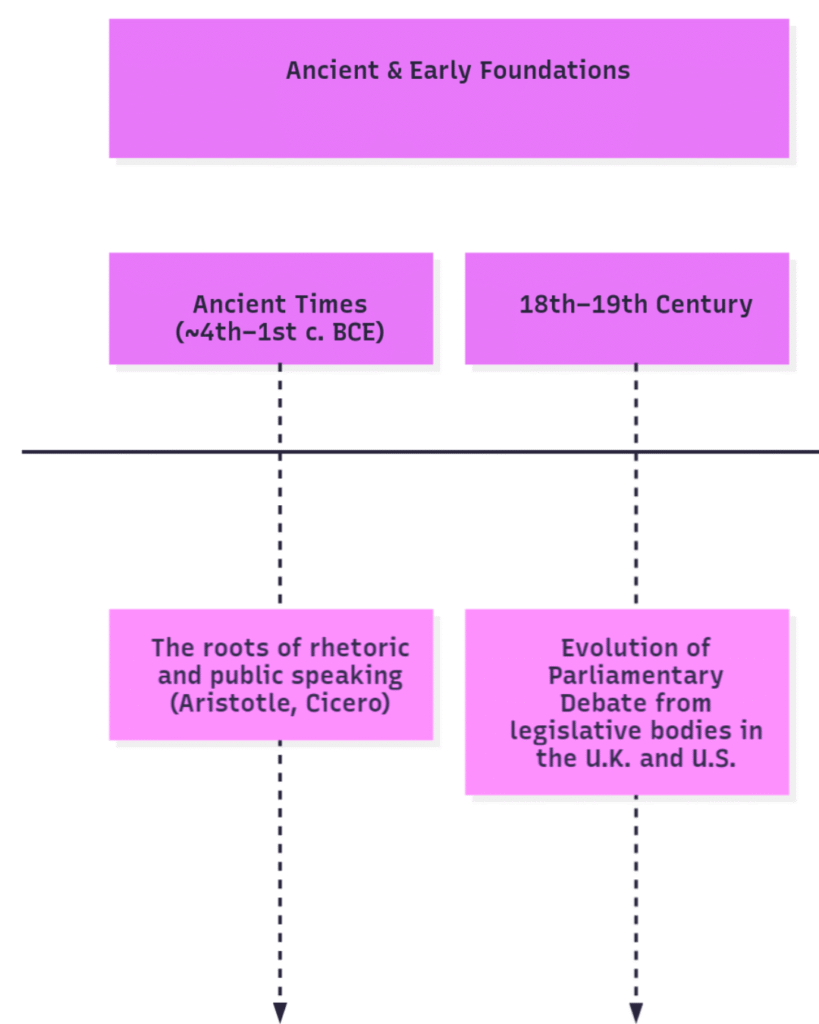

修辭誕生

故事要從古希臘與羅馬開始。當時,辯論幾乎是公民生活的必修課。想像一下,哲學家或普通市民站在雅典的廣場上,圍繞某個議題你來我往,不只是辭令的比拼,更是影響命運與政治的重要力量。這段歷史提醒我們:辯論從一開始,就和「參與社會」緊密連結。對今天的學生而言,這代表表達能力始終是參與社會的第一步。

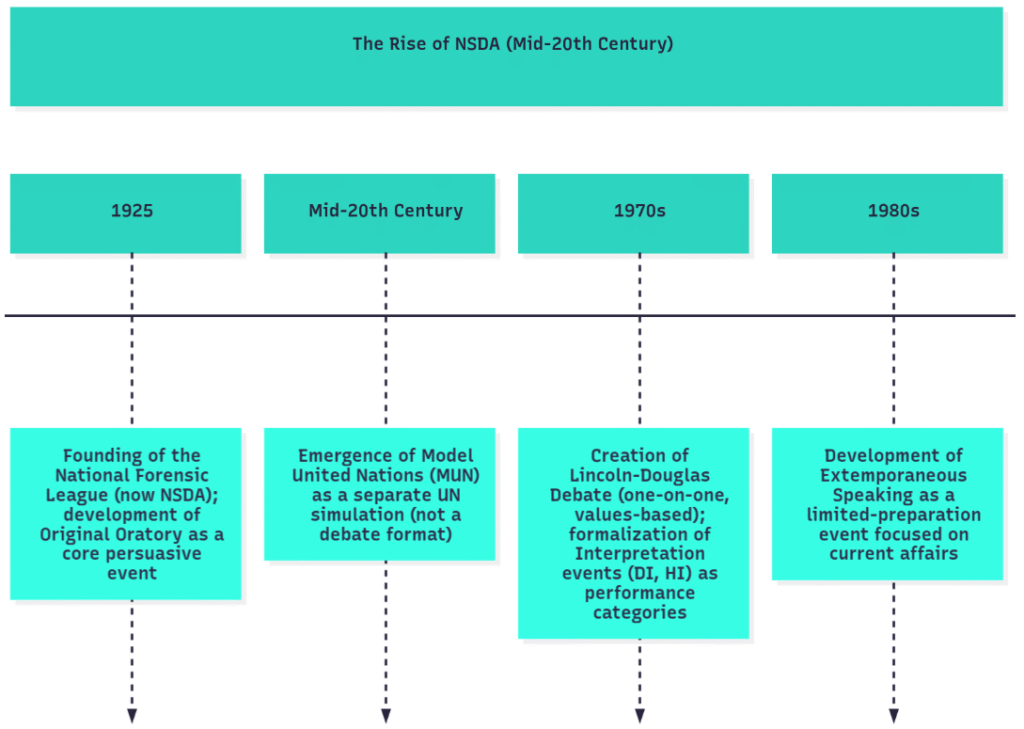

制度化時期

隨著時代推進,這股傳統走進十八、十九世紀的議會殿堂,並逐漸發展成更嚴謹的議會式辯論(Parliamentary Debate),由此揭開近代辯論的序幕。1925 年,美國成立了全美演講與辯論聯盟(NSDA),這是一個劃時代的轉折點。當時的比賽以政策辯論(Policy Debate)為主,學生得花上一整年研究一個政策議題,完整準備正反雙方的論點。而原創演說(Original Oratory)則很快成為經典項目,讓演講不只是技巧,更是展現自我思辨和風格的舞台。對今天的學生來說,這些制度化的設計,正是我們現在各種辯論比賽的起點。這提醒家長:有系統的比賽能讓孩子學到「研究、準備、表達」的完整流程。

多元化發展

二十世紀中期,辯論與演講的樣貌開始更多元。詮釋類比賽(Interpretation Events)強調表演和故事演繹,即席演講(Extemp)考驗參賽者短時間內整合資訊、清楚表達的能力。而隨著二戰後國際局勢的變化,模擬聯合國(MUN)逐漸盛行,學生化身各國代表,透過談判與協商模擬真實的外交場合。這也告訴我們:辯論並非單一形式,而是可以回應社會需求,發展出不同樣貌。對學生來說,這象徵語言不只是辯論,也能成為表演、即興與國際交流的工具。

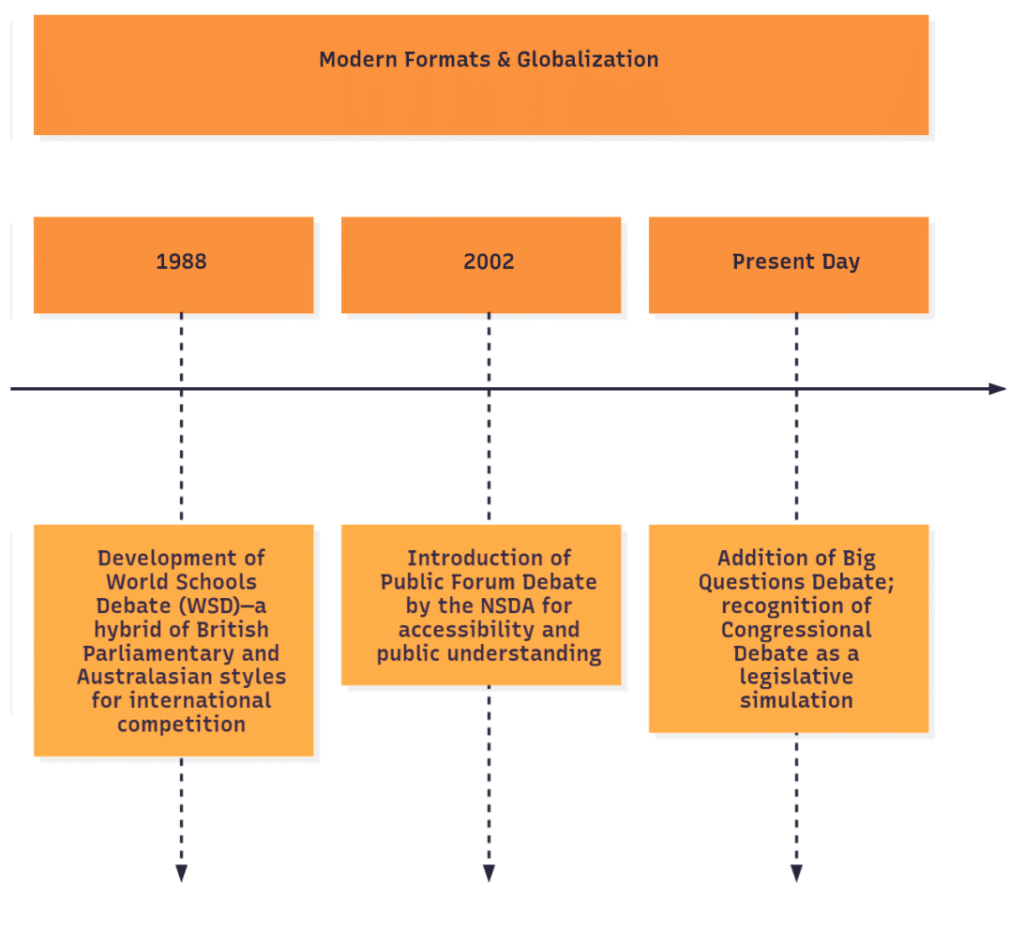

當代賽制

這些基礎為後來的當代賽制鋪路。1970 年代,林肯–道格拉斯辯論(Lincoln-Douglas Debate, LD)出現,專注於價值與哲學的探討。1988 年,世界中學式辯論(World Schools Style Debate, WSD) 誕生,融合各國比賽風格。WSD 的特色之一是引入 質詢點(Points of Information, POI),讓台上攻防不再只是單方面演說,而是在演講過程中加入短暫插話,增加了臨場互動和張力。

進入二十一世紀,美國又推出公共論壇辯論(Public Forum, PF),節奏明快、觀眾友善,很快就成為最受歡迎的項目之一。隨後,國會辯論(Congressional Debate)和大哉問辯論(Big Questions)也陸續加入,讓口語競技的版圖更加廣闊。這些演變讓學生和觀眾都能找到適合自己的形式,沒有「最好」的賽制,只有不同的選擇。這提醒我們:孩子應該勇於嘗試各種形式,找到最適合自己的舞台。

台灣的今天

這段歷史也走進了台灣的校園。不過,我們仍在起步階段,距離理想的樣貌還有空間。許多學生還停留在「照稿唸」的方式,或剛開始嘗試辯論時不免有點生澀。這些都是正常的過程。

我們期待的是,學生能慢慢不只是讀稿,而是真正理解攻防邏輯,勇於嘗試、允許自己犯錯,並在輸贏中都能學習。就像台灣的棒球一樣,無論輸贏,球迷都會繼續為球員加油。不是只有在贏球時才愛我們的球員,而是在他們頻頻揮棒落空、跑壘失常、守備溝通不良、投球失控時,也能給予掌聲與鼓勵。辯論也是如此,每一次嘗試、每一次跌倒,都是孩子成長的一部分,我們應該在全程都支持他們的努力跟成長過程。對家長來說,這正是孩子透過辯論培養自信、包容與國際觀的真正價值。

結語

從古希臘的講堂到今天的辯論舞台,形式雖然不斷推陳出新,但核心從未改變。

無論是 WSD、MUN、PF 還是 Policy,這些活動都屬於公共演說(Public Speaking)的範疇,沒有哪一種特別高貴或特別低階。重點是讓學生多接觸、多了解,進而培養出更多包容與國際觀。唯有如此,家長、學生、社會才能從中獲得啟發與樂趣,最終提升台灣的社會素養。

就像我們支持棒球一樣,不是只在贏球時才喝采,而是在每一場比賽、每一次努力裡,都能一起給予鼓勵。辯論教育也是如此,需要整個社會共同支持。